ليلي أبو العلا تقدم في روايتها الجديدة (الهدهد إن حكى) صورةً مختلفةً عن الصورة النمطية السائدة للمرأة المسلمة في الغرب

الخرطوم – سودان اندبندنت

*أماني الصيفي

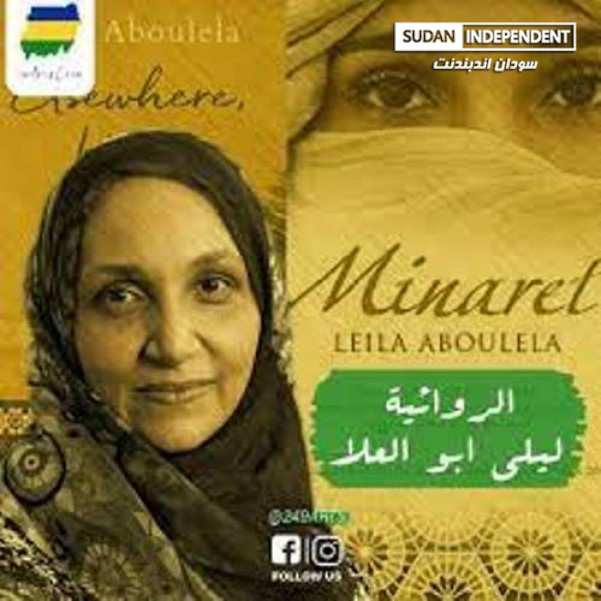

مرَّ عقدان من الزمن بين صدور الروايتين «The Translator» (المترجمة) (1999) و «Bird Summons» التي صدرت مؤخرًا تحت عنوان «الهدهد إن حكى» عن دار الساقي في لبنان، للروائية السودانية ليلى أبي العلا (1964).

تغيرت الظروف الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، وكذلك النظرة للغرب وثقافته وقيمه، ما ترك تحولات ملحوظة على هوية الشباب المسلم واختياراتهم وسلوكهم، التي ترصدها أبو العلا بطريقة أدبية بارعة في روايتها الأخيرة.

تُعَدُّ الروائية ليلي أبو العلا من أهم الأديبات الافريقيات اللاتي نالت أعمالُهُنَّ الأدبيةُ شهرةً واسعةً في القارات الستِّ، بل تُرجم العديد منها إلى خمسَ عشرةَ لغةً، وحصدت جوائزَ عربية وعالمية عدة. وتتناول أعمالها موضوعاتٍ ترصد سيكولوجية، وانفعالات المرأة الافريقية المهاجرة في الغرب، والتحديات التي تواجهها، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة التدين، وما تعنيه أماكن العبادة كملجأ نفسيٍّ وروحيٍّ لعدد كبير من المسلمين والمسلمات في الغرب، الذي تندثر فيه أهميةُ الهُويةِ الدينية، وأماكنِ العبادةِ من جهة، ويشهد موجات من العنصرية تجاه المسلمين والعرب من جهة أخرى.

ونُشر لأبو العلا خمسُ روايات جميعها كتبت باللغة الإنكليزية، وهي: «المترجمة» (1999) و«المئذنة» (2005) و«حارة المغني» (2010) و«كرم الأعداء» (2015). وكذلك نُشر لها عدد من المسرحيات التي أذاعتها «بي بي سي» البريطانية على هيئة حلقات درامية.

تدور أحداث رواية «الهدهد إن حكى» التي تقع أحداثها في 320 صفحة، عن رحلة برية لثلاث شخصيات نسائية لزيارة قبر السيدة إيفيلين كوبولد 1867/ 1963، وهي: أول سيدة بريطانية مسلمة تقوم برحلة حج إلى مكة. وفي هذه الرحلة تبحث البطلاتُ الثلاثُ: (سلمى، وموني، وإيمان) عن إجابات لمعاناتهن الشخصية كشخصيات متدينات في الغرب. فسلمى أتت من القاهرة مع زوجها الأسكتلندي الذي أسلم قبل زواجهما، لتجد نفسها ممزقةً بين محاولة الانتماء لمجتمع وُلِد فيه أبناؤها الأربعة، وحنينها لجذورها وهويتها المصرية، هذه الحالة التي يؤججها ظهور خطيبها السابق وزميل دراستها في مصر (د. أمير) فتجد نفسها أمام الاختيار بين حياة أسرية مستقرة، وعودتها لبلاد تعتقد أنها تنتمي إليها، حيث تحقق حلمها بممارسة مهنة الطب بعد أن اضطرت للعمل كمعالجة فيزيائية؛ لفشلها في اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي أهلتها لها دراستها في مصر.

أما موني فهي زوجة وأمٌّ سودانية تجد نفسها تتحول من موظفة بنك ناجحة ومفعمة بالحيوية، والإقبال على الحياة إلى زوجة وأمٍّ تصارع في الاختيار بين طاعة زوجها، واستقرارها الأسري معه، حيث وجد عملا في السعودية، والرعاية النفسية والطبية التي تتطلبها حالة ابنها المعاق في أسكتلندا.

أما إيمان فهي فتاة سورية فاتنة الجمال في نهاية العقد الثاني من عمرها، تركت خلفها ثلاث زيجات فاشلة، وتجد نفسها أخيرًا بلا مأوى، ولا تعليم يؤهلها لحياة كريمة في بلد غريب.

خلال تلك الرحلة إلى المقبرة، التي لا تستغرق سوى عدة أيام تحاول أبو العلا الغوص عميقًا في نفسية هؤلاء المهاجرات ومعاناتهن، التي تتشابك فيها معاناتُهُنَّ الشخصية مع أسئلة تشغل بال شريحة من الشاب المسلم في الغرب اليوم، حول قيم ومعان أهمها: الإيمان، الحرية، المسؤولية، الانتماء والسعادة.

علاقات أسرية بين الإسلام والمسلمين

تميز الرواية بطريقة بارعة بين الثقافة والدين، متحديةً النظرية الاستشراقية التي ترى أن الدين الإسلامي هو السبب الأساسي خلف الهيمنة الذكورية تجاه المرأة المسلمة، من خلال شخصية دافيد الزوج الأوروبي المسلم، المحب والوفي والداعم لآراء واختيارات زوجته سلمى وأبنائه، في مقابل المسلم العربي المتملك المفرط في غيرته، والخاضع لقرارات العائلة متمثلًا في شخصية زوج إيمان، الذي تزوجها سرًّا، بعد أن نصحه شيخ المسجد بالزواج كحلٍّ لصدمته الثقافية في الغرب، حيث يدرس، وهنا كان الزواج «الإسلامي» السريع من فتاة تركت خلفها الحربَ، ووجدت أمامها مستقبلًا غامضًا، وحياةً شاقَّةً لم تتسلح لها. فكان طلاقه لها بأمر من أهله، كما وصفته الكاتبة «طلاق على الشاطئ» بدون أن تحصل هي على أيَّ حقوق، فزواجهما لم يكن موثَّقًا لدى السلطات الرسمية، وهي من أهم المشكلات، التي تواجه المسلمات والمسلمين في أوروبا اليوم، وخصوصًا المهمشات منهن.

أما زوج «موني» فهو لا يستطع تَفَهُّمَ حاجة ابنه، ولا يستطيع دعم زوجته نفسيًا في هذه المحنة، وفي المقابل يطالبها بأن تطيعه وترافقه إلى السعودية، حيث يعتقد أنه سيتخلص من العنصرية في الغرب.

التدين في الغرب

تختلف رواية «الهدهد إن حكى» عما سبقها من روايات للكاتبة، حيث اختارت البطلاتُ العودةَ إلى بلادِهِنَّ في الشرق، أو «ديار الإيمان» كما يصفها البعض، مثل: شخصية سمر في رواية «المترجمة» التي عادت إلى السودان، و«المئذنة» التي انتهت بعودة «نجوى» من إنكلترا إلى مكة، أما في «الهدهد إن حكي» فرفضت موني أن تذهب مع زوجها مرتضي للسعودية، وبعدها إلى السودان؛ إذ رأت أن أبنها لن ينال الرعاية والتعاطف والتقبل، كما هو في أسكتلندا. بالنسبة لموني انقسم العالم والثقافات في وقتنا الحالي إلى طرفين متقابلين: ثقافات وسلوكيات جيدة في أوروبا، أو عكسها في الشرق.

أما إيمان التي ظلت وحيدة بلا أهل ولا مأوى، ومع إصرار أهلها ألا تعود لسوريا حيث الحرب والدمار، فقد أصرت على أن تبدأ حياة جديدة، بدون الاعتماد المطلق على صديقتها وناصحتها المسلمة سلمى، وبدون نبذ جمالها الذي يؤهلها فقط لتكون «ملكة» في بيت أحدهم، ستكافح لتبحث عن عمل بعد تحسين لغتها. أما سلمى فرأَتْ أن شخصية السيدة إيفيلين كوبولد، تُعَدُّ بمثابة مستقبل لها في أسكتلندا، فهي لن تعود لتُدْفَنَ في مصر كما كانت ترغب، بل إنها ستركِّز على حياتها الأُسرية والعملية في أسكتلندا؛ لتعيش وتدفن إلى جانب أبنائها.

تندرج «الهدهد إن حكي» تحت مصطلح «أدب ما بعد الاستعمار» إذ تقدِّمُ أبو العلا في روايتها صورةً مختلفةً عن الصورة النمطية السائدة للمرأة المسلمة في الأدب والسينما الغربية. فبطلاتها اللاتي يجدْنَ في الدين ملجأً وداعمًا روحيًّا، وليس قيدًا يَطُقْنَ للتحرر منه، لسن جاهلات خاضعات، بل إن منهن نسوة متعلمات و«متحررات» وساعياتٍ للمشاركة في المجال العام، كل في تخصصها. كما أنها قدمت صورة مختلفة لتدين صوفيٍّ روحانيٍّ يركز على الذات وداخل الفرد، وليس على المظهر الخارجي، وأزياء معينة؛ كارتداء الحجاب، أو العباءة السوداء، وممارسات تتطلب من المسلم الانتماء واتباع جماعةٍ ومكانٍ واحد للعبادة، ليكون مسلمًا جيدًا. جاءت تلك الصورة لتلك البطلات متوافقة مع رغبة شريحة واسعة من الشباب المسلم في الغرب، الذي يسعى لبناء هويات مختلفة ومتعددة تمزج بين الغرب وقيمه الحداثية وهويته الإسلامية.

استعرضت الرواية هذه الأفكار بطريقة لم تخل من التشويق والإثارة، إذ مزج السرد بين الواقعية والفانتازيا، في جوٍّ غرائبيٍّ تداخلت فيه الأماكن والأزمنة، وظهرت فيه الطيور والحيوانات المتكلمة والأشباح، والأرواح، وأشخاص من أزمنة غابرة، وأماكنَ بعيدةٍ.

٭ كاتبة مصرية

(نقلا عن القدس العربي)